こんにちは。りょうこ88です。

私には息子と娘がいます。

そして娘にはライナスの毛布(安心毛布)のように、ずっとそばにあるバスタオルがあります。

娘はいま8歳。

赤ちゃんの頃、枕代わりにしていたバスタオルが、いつの間にかなくてはならない、大事な存在になっていました。

赤ちゃんの頃はどうしていたんだろう・・・?

泣き止むからパッと渡していたのかな?

今となっては思い出せないのですが、たぶんそうしていたのでしょう。

なでたりなぞったり抱きしめたり匂いをかいだり。

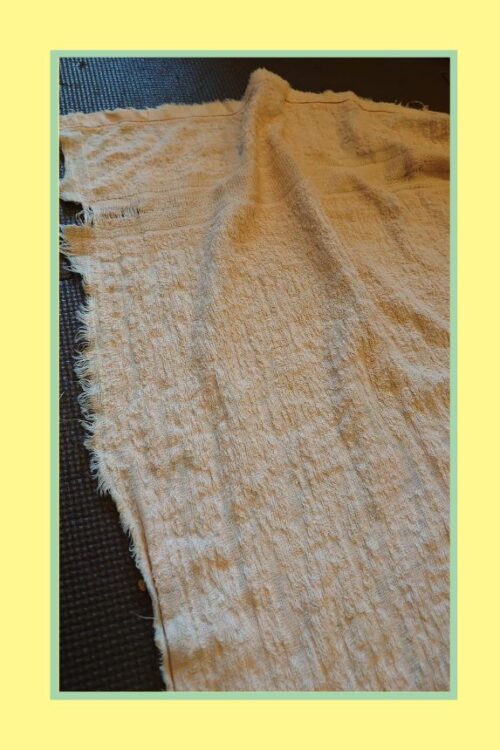

そうこうしている間に、だんだんとほつれや破れが出てきました。

でも、穴ひとつにも思い入れがあるようで、なかなか修理にOKを出してくれない娘。

7歳になり、お気に入りのバスタオルが小さくなってきたのを見て、やっと修理をすることに納得してくれました。

今回は、ボロボロになったバスタオルの修復までの過程と、破れなどを修復した方法をお伝えします。

タオルの場所の呼び方

このページでは、ミミとかヘムという名称が出てきます。

タオルの短い辺がヘム、長い辺がミミになります。

年少さん~年中さんの頃、最初の修理

一番最初は、少しだけの修理を2カ所ほどこしています。

このときの修理箇所は2カ所です。

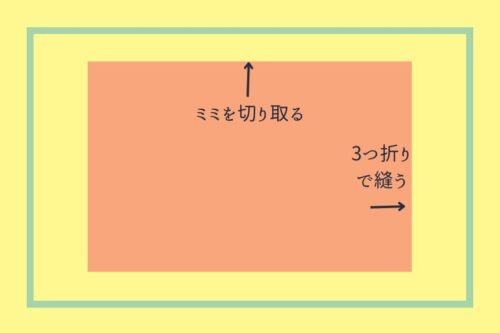

ミミをカット

生まれた頃からずっと使っているバスタオル。

薄くなってきてはいましたが、一番最初に気になったのは、ミミの部分が本体から分離してきていたことです。

本体とミミの間にできている穴が数センチの間は、それほど気にしていなかったのですが、だんだん穴が大きくなってきました。

寝るときには必ず持っているバスタオル。

ある日、大きくなった穴の中に頭を突っ込んでいるような格好で寝ていました。

これはさすがに危ない。

娘に「危ないから、この耳だけは切らせてほしい」とお願いしました。

「ちゃんと置いててくれるならいい。」

ということで、カットしました。

そして、小さな袋に入れて、時々見ていたのですが、今回、写真を撮ろうと思ったら、見当たりません・・・

どうやら、4か月前の引っ越しで、どこかへしまい込んでしまったようです。

娘が思い出さない間に頑張って探します・・・。

ヘムを3つ折りにして縫いました

もう一カ所の、毛羽立ってきていたヘムは、三つ折りにして縫いました。

雑巾を作るときなんかには、ぶ厚くて縫いにくいヘムですが、もう薄々になってきているので、余裕で縫えます。

年中さんの秋に修理を試みるも頓挫

ミミをカットしたタオルは、そのままだとぽろぽろと少しずつほつれてきていました。

しばらくは様子を見ていたのですが、タオルのモロモロがたくさん出てくるのがどうにも気になります。

そこで、こんな風になるよ、という見本を見せて、端をバイアステープでくるむことを提案しました。

「どれでも好きなものを選んでいいよ~」

家にある布の中から、気に入ったものを選んでもらい、バイアステープを作ります。

そして、かわいく縁取りされたバスタオル。

渡してみると、なんとも浮かない顔・・・

半泣きになりながら、「やっぱりいつものじゃないとイヤや」

えぇ!

どうやら端を指で挟んでなでなでするのに、手触りが違うのが気に入らない様子。

仕方がないので、全部ほどいて元に戻しました。

このときの修理は頓挫です。

小学2年生さらにボロボロになってきたバスタオルの修復を再び交渉

気が付けば、大きく穴というか、欠けてきたバスタオル。

「見て、こんなに大きく欠けてきてるよ。このまま行ったらどうなると思う?」

「もっと小さくなる・・・」

バイアステープでは追いつかないので、大き目の布で挟み込むことを提案します。

そして、ほつれてきているヘムやミミは、三つ折りにして手触りはできるだけ変わらないようにするのはどう?と話してみました。

今度もOKは出ましたが、前回のこともあり、仕上がるまで気は抜けません。

本人納得の上、ようやく修復がスタート

この時の修復カ所は4カ所です。

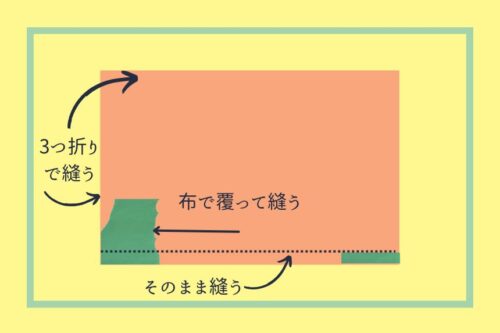

大きく開いた穴の補修

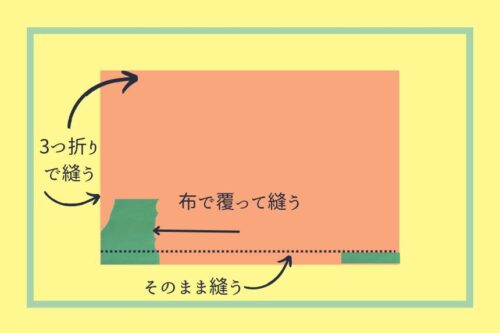

穴の上のヘムもほつれてきていたので、3つ折りにしてクリップで留めておきます。

やぶれてきている穴の大きさは12×14㎝なので、12×28㎝の布で挟み込むようにしました。

布がほつれてこないように、周囲に1㎝の縫い代をつけ、14㎝×30㎝に布を切ります。

周りを1㎝折り込んでアイロンをかけます。

挟み込む場所がわかりやすいように、真ん中でも折ってアイロンしました。

3つ折り部分を少しはずして、内側に花柄の布をセットし、挟み込みます。

まずは、花柄の2辺、まちばりで留めた布の部分を縫います

3つ折りにした穴の上のヘムを縫います

次に、三つ折りにしていたヘム部分を縫いました

布と重なっている部分は四角く縫っています。

こちらが、三つ折りの裏側です。

前々回切り取ったミミの部分を3つ折りにして縫います

ミミを切り取ったままの長い方の辺もボロボロになってきていました。

ここは三つ折りにして縫いました。

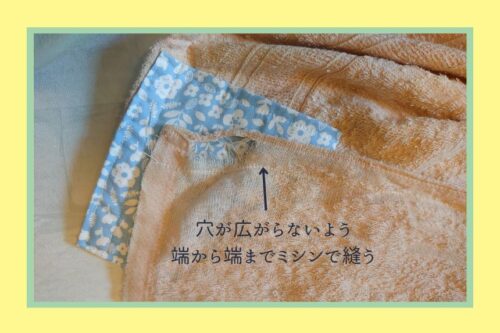

最後に、修理のストップが入った部分を、これ以上ほつれてこないように、ミシンで少し補強しました。

修理のストップが入った部分

穴や毛羽立ちひとつにも思い入れがあるので、ここはそのままでおいていてほしいという部分もありました。

例えば、二つ前の画像の写真のヘムの部分。

最初の修理の時に三つ折りにして縫っていたのですが、また毛羽立ってきています。

でも、ここはそのまま。

また、反対側のミミの部分も穴が開いていましたが、ここもそのままにしていてほしいとのことでした。

効果があるのかないのかは定かではなかったのですが、このままにしておくよりはマシだろうと、穴の内側をミシンで縫っています。

セットだった指しゃぶりは年長さんで卒業しました

赤ちゃんの頃からセットだったのが、指しゃぶりです。

タオルがないと発動しないため、幼稚園の送り迎えなどで、指を吸っているということはありませんでした。

ただ、長時間のお出かけだと、ぐずぐずが出ることもあり、チュッチュをすれば落ち着くのだけど、タオルがないと発動しないこともあり、バスタオルの代用としてお出かけ用のフェイスタオルを1枚持っていました。

このお出かけ用のタオルも、いつも同じものを使っていました。

タオルさえ渡さなければ、指しゃぶりは出ないため、周りからそのことについて何か言われることもないまま、年長さんになりました。

これはなに?と、聞かれて吸いだこの存在に気付いた娘

家族も特に咎めたりはしていなかったので、指しゃぶりについて、いいも悪いも感じていなかったであろう娘。

年長さんになり、年小さんのお世話をすることになりました。

娘が通っていた幼稚園では、年長さんと年小さんでペアを作り、入園してから園内での生活をいろいろと教えたり、お出かけの時には手をつないで出かけたりします。

お世話を張り切っていた娘。

ある日、手をつないで出かけているときに、「これはなぁに??」

と、ペアの男の子に聞かれました。

そう、娘の親指には、ガッツリ吸いだこができていたのです。

娘もよくわかっていなかったようで、帰ってきてから、その話が出ました。

「それは吸いだこと言って、指を吸ってるからできるんやで」

「チュッチュしてなかったらなおるん?」

「うん。ちょっと時間かかるやろうけど、なくなると思うよ」

指しゃぶりを卒業することを決めた娘

しばらくは、自分の中でも葛藤があったようです。

でも、違いが気になる年少さんは容赦なく、毎日のようにこれは何??と聞いていたようです。

そうこうする間に夏休みに入ったのですが、2学期になってもやっぱり吸いだこの話題が出るようでした。

ずっと考えていたであろう。

「チュッチュやめるわ。持ってたらチュッチュしたくなるから、バスタオルもいい」

と、言いだし、その日を境に指しゃぶりは卒業しました。

一度はぶり返した指しゃぶり

しばらくしてから、「1回だけ、ちょっとチュッチュしたことあるねん」

と、話してくれた娘。

それでも、その短時間以来、チュッチュは発動していないようです。

どのくらいたったころか、1週間とか数日くらいだったと思いますが、いつのまにかタオルは復活し、いまに至ります。

ボロボロのバスタオルを修復したのまとめ

娘が幼稚園の頃、ライナスの毛布が、ママさんたちとの間で話題に挙がったことがありました。

一人のママさんの友達にも、小さいころから大切にしていたライナスの毛布的なものがあったそうです。

ボロボロになっても大人になっても持っていたライナスの毛布。

でも、結婚するときに、相手の方から「捨ててきてほしい」と言われ、泣く泣く手放して結婚したそうです。

(実家に置いているのか、本当に捨てたのかは忘れてしまいましたが)

その話を聞いたとき、そんな相手なら結婚しなくていいよ。と、私なら言いそうだな。

その時はそう思いました。

でも今は、いつかそうなったとき、娘が決めればいいかというふうに変わってきました。

2歳ごろ、にっこりしてバスタオルを抱きしめながら、「これは私を守ってくれてるんやで」と言っていた娘。

このまま修学旅行とか、どうするんだろう・・・と、よぎることもありますが、それはそのとき相談すればいいかな。

本人が好きなものと一緒にいて幸せならそれでよし。

このバスタオルはきっとまた、もっとボロボロになって修復を繰り返すことと思いますが、大事にしていきたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。