「ぬか漬けを食べれば、おなかの調子もよくなるんじゃない?」

田舎からいただいた、もみ殻付きのお米を精米していた5月のある日。

精米所にあった米ぬかを見て、ふと思いました。

4月にカンピロバクターに感染した私と息子。

大きな波は落ち着いていたものの、なんとなくスッキリしない感じが続いていました。

小児科の先生からは、「いつ終わったっていうのがわからんからなぁ、半年たってもまだ検査で陽性が出る子もおるし」

と、結果を聞いたときに言われていたので、すっきりしないのも仕方がないのかもしれない。

けど、少しでもマシになればうれしいな。

子どもの頃、あまり好きではなかったぬか漬けだけど、今はおいしく感じるかもだし。

というわけで、今回はぬか漬けを始めてから2か月の記録をお伝えします。

1キロの生ぬかに塩とお水を足して、保存場所は冷蔵庫。

冷蔵庫保管にもかかわらず、早々にカビを発生させてしまいましたが、その後は落ち着いています。

入れ物で悩んだり、生ぬかのボリュームにおどろいたりしましたが、はじめてぬか漬けをされる方の参考になればうれしいです。

使った材料とぬか漬けの容器

最初に使った材料は以下です

- お米屋さんでもらった生ぬか1キロ

- 塩

- 捨て漬け用のキャベツや人参のへた

- 唐辛子

- 昆布

容器は、ホーローが好きなので悩みに悩んだのですが、こちらの容器を買いました。

決め手は4点でした

- ふたが透明

- 水取り器がついている

- ふたがしっかり閉まりそう

- 冷蔵庫に収納しやすい

初めてのぬか漬けの参考にした動画

いろいろな動画を参考にさせていただきましたが、基本は、このカインズ公式チャンネルさんの流れで行きました。

捨て漬け野菜を食べながら様子を見ていくというのは、カインズさんでもおっしゃっていましたが、伊勢屋漬物さんの動画を参考にしました。

田舎そば川原さんの動画からは、水の量(川原さんはビールを入れておられますが、私は水だけ)と、サランラップで蓋をするところを参考にしました。

ぬかのボリュームにびっくり!でも大丈夫

入れ物が届いた翌日。

さっそくお米屋さんへぬかをいただきに行きました。

「何キロにしますか?」

あれ、何キロだろ??

勢いで家を飛び出したものの何も考えていなかったので、「2キロでお願いします」

と、思いつきで答えます。

ぬかは無料なのですが、それだけでは申し訳ないので、ぬか漬けによさそうな沖縄の塩も買いました。

家に帰って、さっそく一番大きなボウルに1キロを計ってみます。

待って。

これ、2キロって絶対ムリやん。

YouTubeでは最低1キロは使ってくださいって言ってたけど、これ、買った入れ物に本当に入るの?

っていうか、この時点でまず塩とか水とかを混ぜるのも無理っぽいな。

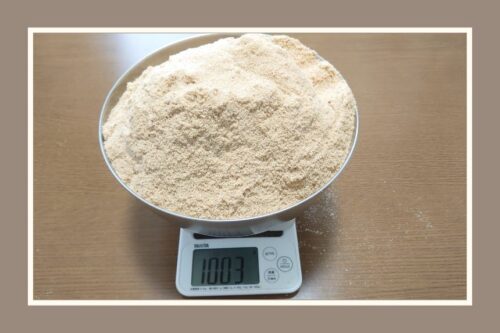

ということで、こんなところで役立つなんて!な、味噌作りの時に買った、大きい容器を持ってきました。

まずは塩を混ぜます。

次に水を入れていきます。

あれあれ?

ぬかにお水を入れていくと、まるでシューっとしぼんでいくみたいに小さくなっていきます。

塩を足したあと水を足す今回のやり方だと、最初のボウルでは無理そうですが、塩水を足すやり方なら、さっきのボウルでもいけそう。

お水は結局、800mlほど入れました。

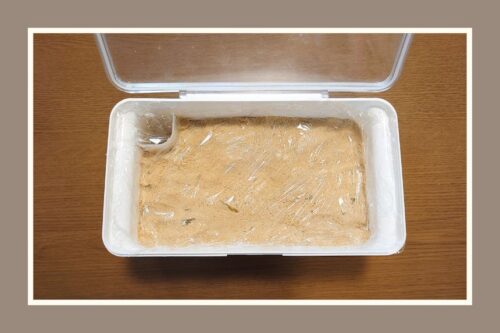

入るかな?と心配していたケースにもこの通り、余裕で入りました。

むしろ、もう少し足してもいいくらい?

でも、最低限の1キロはあるし、混ぜるときにこぼれそうなので、とりあえずはこの量にしました。

捨て漬け野菜のキャベツとニンジン、大根のへたを漬けこみ、この日はここまで。

達成感ありありでしたが、まだ、始まったところです。

つけ始めたぬか漬けは3日常温保存・その後、冷蔵庫へ

ぬか漬けを始めたのは、5月中旬。

心配になるほど暑いということもなかったので、毎日かき混ぜて、3日間は常温保存にしました。

捨て漬け野菜は食べられるものを

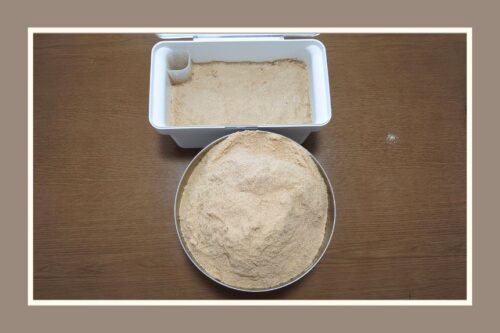

伊勢屋漬物さんの動画で、捨て漬け野菜の代わりに自分の好きな野菜を漬けて、食べながらぬか床を育てていくというのを見て、それはいいなと思ったので、5日目にきゅうりを漬けてみました。

続いて大根。

まだ、しょっぱくて、ぬか漬けといった感じではありません。

ちょうど2週間がたつころには、だんだんに酸味が増していって、ぬか漬けらしくなっていきました。

本漬けに入ってから20日、早くも青いカビが

きゅうりやなすや青うり、大根に人参など、思いつくものをひと通り漬け終わったころ。

予想通りではありますが、だんだん混ぜるのが2日に一回になってきました。

また一日飛ばしてしまったなぁと思いつつ、ふたを開けてみると、水が溜まっていて、水取り器の中に怪しい色が。

青カビだ!

水取器のなかにじんわり染みるぬかが木にはなっていたものの、なんとなく、水取り器の部分にはラップをかけていなかったので、それがよくなかったのかも。

幸い、カビはこの1点だけだったので、水取り器を取って洗い、この日はぬかだけにしてピタッとラップをしました。

その後は、全体にラップをするようにしたおかげか、カビは見かけなくなっています。

水抜きをしたり干し椎茸を入れてみたり

足しぬかをした方がいいのだろうと思いつつ、なかなかお米屋さんへ行くタイミングがなかったこのころ。

さすがにこのままも良くなさそうだということで、干しシイタケを入れて様子を見ました。

2枚を数日漬けて、まだ水が多いなという感じだったので、また1枚入れてぬかをもらいに行くまでを乗り切りました。

ちなみに、数日漬けた干しシイタケは、炒め物に入れて食べました。

ぬか漬けをはじめて約1ヵ月半後に足しぬか

そうこうしている間に、やっとお米屋さんへ行くことができました。

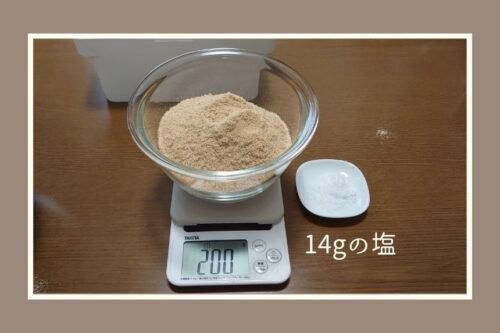

足しぬかはぬかに対して7パーセントの塩ということで、まずは200gのぬかに14gの塩を混ぜてぬか床に足しました。

もう少し固い方がいいかなという感じだったので、+ぬか100gに塩7gを足して、足しぬか完了!

このまま冷蔵庫で3日ほど様子を見ました。

足しぬかに入れる塩の量は、このときは

[ぬか漬けの基本 はじめる、続ける。/山田奈美]という本を参考にしたのですが、YouTubeなどを見ていると、10対1だったり、特に比率は言ってなかったりと、さまざまだったので、また、この辺りが王道っぽい数字が見えてきたら、お伝えします。

足しぬかから半月でぬか床生活2ヵ月に

ぬか漬けをはじめてひと月半で、さっそくカビをはやしてしまいましたが、その後は、全体にピッタリとラップをするようになったからか、水は出てもカビは大丈夫です。

たまに1日飛ぶこともありますが、毎日混ぜることが習慣になり、ぬかもいい感じになってきています。たぶん。

少し前はちょっと飽きてきて「もうぬか漬けはいいかな・・・」と思っていました。

でも、気分転換にと漬けた変わり種?の、茹でたじゃがいもやかぼちゃが思いのほかおいしくて、まだしばらくは続けられそうになっています。

これから試したいのは、れんこんやごぼうなど、まだ試したことのない根菜類。

そして、秋になったら柿やりんごなどの果物を漬けるのが、めちゃくちゃ楽しみです!

習慣になってしまえばこっちのものなので、もうしばらくは大丈夫だと思いますが、ここまでこれたのは、中身が見える蓋のケースにしたことが一番大きかったように思います。

中が見えなかったら、あ!忘れてたわ。大丈夫かな・・・

様子がおかしかったらどうしたらいいんだろう。

今忙しいから調べたりしてる時間ないんだよな~。

まぁいいや、またそのうちに・・・

とかなんとか思いながら見てみぬふりをする日が増え、グレーな日々をすごした後、確実に「もうアウトだな」と思うまで開けない。

いや、開けられないという結果になったことでしょう。

その点で、「ちょっと忘れたけど、これくらいならまだ大丈夫そうだな」というのが見てわかるというのは、忙しいけどちょっと混ぜるだけならすぐできるし。

と、敷居が低くなる。

結果、混ぜてれば現状は保てるので、離脱防止になりました。

ぬか漬けにもいろいろコツが紹介されていたりしますが、まずは続かないと意味がないので、中身が見えるケースはよかったです。

はじめてのぬか床生活。

2ヵ月でわかったことは次の4点です。

- 生ぬかは水を入れたら小さくなるので、たくさんある!と、おどろいても大丈夫

- ケースは蓋つきがいい

- サランラップは全体にピッタリ

- 変わり種を間に挟むと飽きがきにくい

YouTubeなどのコメントを見ていると、何十年も続けていらっしゃる方もおられるようで、私も続く限りは続けてみたいです。

ちなみに、1回量が少ないからか、おなかの調子が良くなったとかは、あまり目立った変化はありません。

ちょい低め、安定と言ったところでしょうか。

悪くはないので、良しとします。

それでは、最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今回の記事が、ぬか漬けを始める方のお役に立てれば幸いです。