「じゃあ、家で作ってみればよくない?」

ある秋の終わり。

数年ぶりに味噌づくり講習会へ申し込みに行ったら、すでに受け付けは終了していたときに浮かんだ言葉です。

初めての家での味噌作り。

味噌作りセットに入っていた作り方をじっくり読んだり、YouTubeで勉強したりして、いざ本番。

ところが、始めてみたら、手持ちの一番大きなボウルでも大きさが足りなかったり、豆をつぶすのに使っていたブレンダーでスパチュラをバキバキにしてしまったりと、所々でつまづきが起きてきました。

ひとつずつ対処していき、ようやく完成したお味噌。

今は毎日おいしくいただいています。。

この記事では、私が実際にみそを手作りしてみた体験をもとに、初心者がつまづいたポイントや必要だった道具・注意点を、写真とともに紹介していきます。

使った味噌作りキットと参考にした作り方

味噌づくり講習会では米味噌を作るのですが、私は普段、麦みそと米味噌を合わせて使っているので、今回は麦味噌作りに挑戦します。

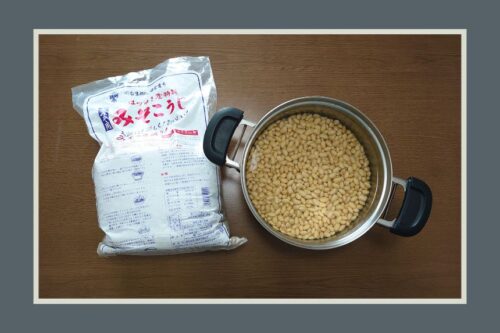

お味噌の材料は、はつゆき屋さんの麦みそこうじセットを使いました。

セットに入っているものは、塩の入った麦麹と、乾燥大豆です。

できあがりのお味噌の量は5kg。

写真の大豆は、ひと晩水に浸けておいたものです。

作り方は、味噌作りセットに同封されていた作り方。

そして、毎日ごはんというチャンネルのYouTube動画を参考にしました。

食べられるようになるまでの時間

今回使った、はつゆき屋さんの作り方には、以下のように記載されていました。

地域により、また、ご家庭によりお好みが違います。

白っぽく、若い味噌をお好みの方は、夏場は2~3週間、冬場は1ヵ月程度常温に置いてからお召し上がりください。(その後は、特に夏場は冷蔵保存してください)

赤く熟成した味噌をお好みの方は、常温に数か月置き、お好みの色、味になってからお召し上がりください。(夏場は色つきが早くなります)

お味噌は数ヵ月置いてからと書いてあることが多いですよね。

でも、今回のお味噌は、1月に仕込み、1ヵ月ほどで食べ始めましたが、おいしくいただけました。

酒粕とアルコールと慌てて洗った晒

以前、味噌作り講習会でお味噌を作ったとき、義理のお母さんから、「上に酒粕をのせておくといいよ」と、酒粕を送っていただきました。

毎日ごはんちゃんねるでも、酒粕を乗せていたのですが、晒で包むのは、なるほど!いい案だな!とさっそく取り入れることに。

今年もたまたま、酒粕を送っていただいていたのがあったので、私はその板状の酒粕を使いました。

リンク先のものは、私が使ったものではありませんが、私が持っていたものは1㎏で量が近いので載せておきます。

ちなみに、1㎏だと、味噌の上に乗せるだけでは、使いきれないです。

300gでも足りるかもしれませんが、私もすでにいくらか使っていた酒粕の残りからみそづくりに使ったので、はっきりとは言えなくて、すみません。

動画で消毒に使っていた焼酎は、他に使い道もないので、家にあったアルコールで代用しました。

ちょっと慌てたのが、さらしです。

今回、ふきんづくり用にとメルカリで買っていた新品の晒を使ったのですが、前日、タッパーの大きさに合わせて切っておこうと開封したところ、よそのおうちのにおいが!!

あぁ!これは洗ってとれるだろうか・・・

手洗いしまくった後、洗濯機で洗い、干すこと1日。

においはちゃんと取れて、使うことができましたが、準備は早めがいいですね・・・。

紹介している晒は10mですが、「あ、こっちの方が安いな」と思ったら、半分の5mということがあります。

そのため、何メートルかをよく確認したうえで購入することをおすすめします。

味噌作り当日の朝になって、混ぜるボウルが小さいことに気づく

使う道具については、どんなタッパーに入れようか?

ということ以外は、特に何も考えていませんでした。

そのため、混ぜたりするボウルも、家にある直径23㎝の一番大きなボウルでいけるだろう。

くらいの軽い気持ちでいました。

でも、味噌作り当日の朝、麹の袋と一緒にボウルを並べてみると、あれ?もしかしてこの時点でギリギリじゃない?

そこで初めて、これに+大豆って、絶対入らないよね・・・ということに気づきました。

はつゆき屋さんの作り方には、「大き目の方が作業をしやすいですが、2~3回に分けても構いません。」

と、書かれていましたが、ただでさえも初めてで手間取ることは確実。

余計な工程はできるだけ省きたいです。

そこで、豆を茹で始める前にホームセンターコーナンへgo!

ちょうどよさそうな、漬物シール容器というのを見つけたので、かごへ。

同じところに、毎日ごはんチャンネルで豆をつぶすのにいいと紹介されていた、つけもの袋も売っていたので、使う予定はなかったですが、一応購入。

シール容器は税込み1300円、つけもの袋は200円ほどでした。

これで絶対大きさは大丈夫!

使った道具のサイズ

- 豆を茹でた鍋は直径24㎝深さ約12㎝のはかせなべ

- 漬物シール容器 浅 37.5(35.5)×16.5㎝ 約12L(豆と麹を混ぜる用)

- タッパー1 13.5㎝×17.8㎝×11.7㎝ 1.7Lを2個(できあがりの味噌を入れる)

- タッパー2 約12.5㎝×14㎝×7㎝ 860mlを2個

はかせなべは、同じサイズのものが見当たらなかったので、探してみたところ、このお鍋がサイズ的に近い感じでした。

漬物シール容器も、amazonなどでは同じものが見つけられませんでした。

なので、一番容量的に近かった深型の11Lのものを、参考に載せておきます。

タッパーは100均で、合計が5Lを越えるように計算しながら購入しました。

私は、小分けにしたかったので、4つに分けましたが、ここはお好みでいいと思います。

ブレンダーでスパチュラを破壊してしまった豆をつぶす工程

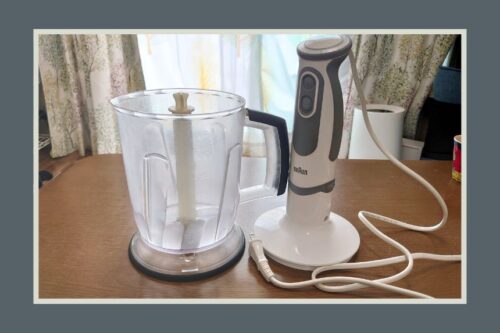

味噌作りの工程の中で、一番大変そうで、いろいろな方法が紹介されているのが、豆をつぶす工程です。

はつゆき屋さんの作り方では、ポテトマッシャーでつぶす方法、軍手の上に手袋をかぶせ、手でつぶす方法。

毎日ごはんさんでは、袋に入れて、すりこ木でつぶす方法が紹介されていました。

味噌作りをしている実家では、袋に入れてすりこ木でつぶしていたけど、大変だったので、今はミンサーを使っているとのことでした。

ネットではブレンダーを使っている方法も見つけました。

この時点で、私ができる方法は、軍手、袋、ブレンダーです。

この日、たまたま生理がはじまっていました。

ちょっとでも楽をしたい・・・という気持ちが強く、任せられるところは器械にまかせよう。

ということで、ブレンダーをチョイスしました。

ちなみに、実家で使っているミンサーはこちらです。

ただ、私にはミンサーは他の使い道が思いつきません。

なので、次は毎日ごはんさんのつけもの袋方法でしようと思っています。

予想以上に大変だったブレンダー

いよいよ豆をつぶす工程です。

器械だからサクサク進むだろう・・・

ところが、いざ回し始めてみると、ブレンダーの中に豆が詰まりまくりです。

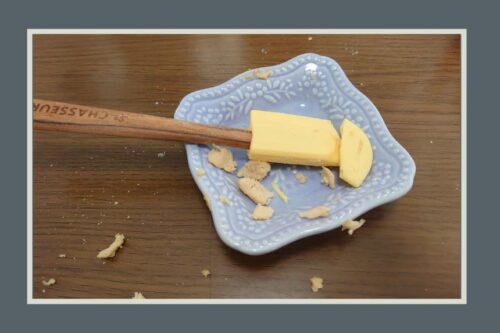

ウイーンと豆をつぶしては、スパチュラで掘り、つぶしては掘りを繰り返すこと十数回か数十回。

どっちがどっちだかわからなくなっていたのか、ブレンダーを掘っているときに、うっかりウイーンとスイッチを押してしまいました。

一瞬で気づいたものの、すでにスパチュラは破壊されていました。

これは・・・めちゃくちゃ危ないやん!!

だいたいつぶし終わっていたこともあり、ここからはすりこぎ棒でつぶしていきました。

もしかしたら、ハンドブレンダーではなくて、こっちでつぶした方がよかったのかもしれません。

このブレンダーはずいぶん前に買ったので、参考程度にですが、似ているものを載せておきます。

スムーズに進んだ最後の工程

ここまでくれば、あとは混ぜて詰めていくだけです。

つぶしきれていない豆もチラホラありますが、もう気にしません。

さらしを敷いて

酒粕を載せたら、蓋をして完成です!

味噌作り初心者でも、なんとかできました!

横から見ると、空気が入ってしまってるかな?

大丈夫かしら・・・と気になるところもありました。

でも、すっかり忘れていたくらい、まったく問題ありませんでした!

味噌作り初心者が失敗から学んだことのまとめ

初めての家での味噌作り。

普通の料理とはやはり違うので、道具の大きさが足りんやん!

スパチュラが壊れた!など、味噌づくり初心者ならではともいえるトラブルはありましたが、何とか完成できました。

作るお味噌の量にもよりますが、今回5kgの味噌を作るのに、お鍋は直径24㎝のもの、混ぜる容器は37.5(35.5)×16.5㎝ の大きさのものを使いました。

大豆をつぶす工程は、ブレンダー以外の方法を次は試してみたいです。

次からは、もっとスムーズにできると思うので、今回作った味噌がなくなったら、また作ってみます。

ただ、次は暑い時期になりそうなので、1回は豆をつぶしてくれているを使ってみようかなと考え中。

カンタン!手作り味噌セット(麦味噌)/約5キロ出来上がり

今回の記事が、初めての味噌作りの参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。