なにこれ!めちゃかわいい!!とアマゾンで表紙買いした「花の編み込み手袋50」

たくさんのかわいい手袋の編み方が載っていて、見ているだけでもテンションが上がります。

たくさんの手袋は、難易度別にLevel1~4に分かれています。

今回はLevel1の中の手袋を編んで、つまづいたところとその解決法ついてお伝えします。

手袋を編むのは初めてですが、一番難易度が高そうな「指」は親指のみ。

そして、本体部分は短い間隔で展開が変わっていくので、とても楽しかったです。

また、最後には、かぎ針でスカラップもつけます。

輪編み、ゴム編みやゴム編み止め、編みこみ模様、親指の拾い目など、棒針の技術が盛りだくさん。

その上、かぎ針も入ってくるので、例えば、ニッタオル→マフラー→ニット帽と、歩んできた初心者さんが、次のステップへ進む小物としても、ピッタリですよね。

さて、今回ご紹介する、「どうなってるの?」と苦戦した部分は、以下の4つです

- 模様合わせ

- 初めてなら必ずつまずきそうな親指の穴

- 親指の巻き目からの拾い目

- ゴム編み止め

材料などを紹介した後、ひとつずつ乗り越えた方法をご紹介していきます。

使った材料と本

まずは、使った材料です。

針は4本針と輪針。

糸はハマナカアメリーエフで、本で紹介されているものとは違うものを使いました。

編み図が載っている本

見ているだけでもかわいくて盛り上がります。

使用した毛糸

本では糸はシェットランドウールで編むとなっているのですが、初めてだし、失敗したらもったいない・・・という気持ちがありました。

ネットで調べると、同じくらいの太さという毛糸がいくつか紹介されていました。

今回はその中でも、色が豊富だったハマナカアメリーエフを使用しています。

色は

- col.522(グレー)

- col.501(ホワイト)

- col.512(水色)

- col.517(黄緑)

- col.505(ピンク)

ピンクは、最初504にするつもりだったのですが、編んでる間に505の方がかわいくなりそうと思ったので、変更しています。

シェットランドウール以外の毛糸はどんなのがいいの?

編み終わった後に、著書のRie SekiguchiさんのXを見つけました。

ご本人の投稿の中で、スキー毛糸シェリー合太や、リッチモアのパーセントを2号針で編む方法が、紹介されていました。

次の冬は、その中から編んでみようか、シェットランドウールで編んでみるか。

編むときになって気分が変わっていそうなので、もう少し手袋の時期が近づくまで、お楽しみはいったん保留です。

編み針

本では5本針となっていますが、5本針はやったことがなく、ハードルが高い・・・

最終の指は結局5本針で編んだのですが、少しでも慣れたもので編みたかったので、本体は輪編みで編みました。

初めての非対称針。

対称のもので手袋を編んだことがないのでわかりませんが、編みやすかったです。

親指部分は、さすがに輪針は大きすぎて無理かなと思ったので、初めての5本針に挑戦して編みました。

模様合わせ

私の読解力の低さもあり、どういうことだろう??と思ったのが、模様合わせです。

著作権のこともあるので、文字だけの説明になってしまいますが、私が勘違いしていたところを書いておきます。

本をお持ちの方は、見ていただくとわかりやすいと思います。

まず、模様合わせの説明の図で、悩んだのは、ずらした花の上の緑の葉っぱが省略されていたことです。

左上の緑はあるのに、ここがないのはなぜ??

この緑はいったいどうなっているの??

問い合わせてみると、上の花の図は模様が1段におさまっているので、下にずらさずに編むとのことでした。

でも、編み図ではすぐ上の段に緑があるのに、どういうこと?

最後をずらして編むのが、全体なのか、一つの花だけなのか。

おそらく、模様だけがわかりやすいように、他の色を省いているのかなとあとで思ったのですが、その時は、どうしてもすっきりしませんでした。

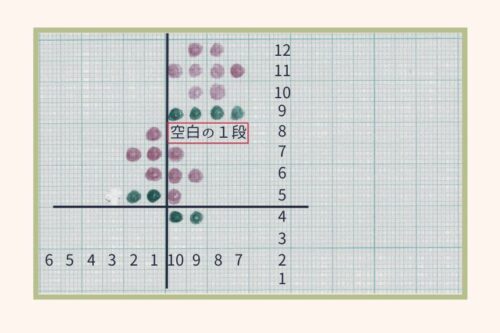

コピーした編み図に印をつけながら編んでいて、あ!!と思ったのは、「空白の1段」の存在です。

そこでやっと、納得ができたので、次の冬前に思い出せるように、記録しておきます。

段をずらして編むのは、模様の途中で次の段に変わるところだけ

はい。

最初から、本で説明してくれていることなのですが、この、簡単なことを納得できるのに、少し時間がかかってしまいました。

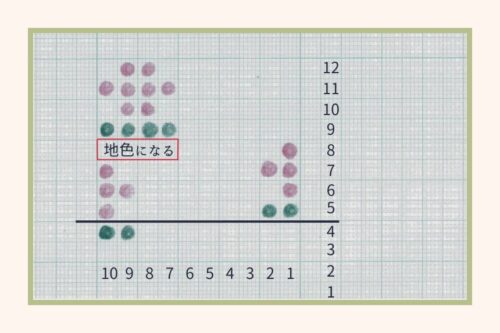

本のまだと、著作権上アウトそうなので、適当な模様で説明します。

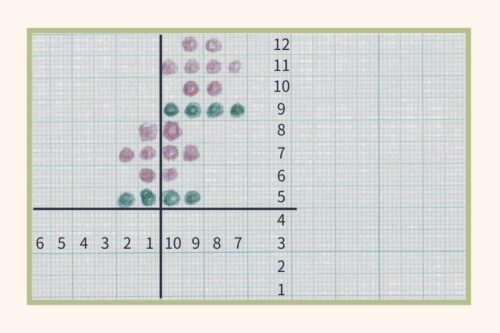

まず、最終的に仕上げたいのは、このような図です。

お花が縦に2つありますね。

真ん中の縦線の右側が編み終わり。左側が編みはじめです。

わかりやすくするために、合計10目としています。

ただ、このまま編んでしまうと、輪編みなので、下の花の、5段目の9.10目めが、1段上にズレてしまうので、そうならないように編みましょうということです。

(上の花は、最終目までの1段でおさまっているので、1段ズレても大丈夫)

そこで、模様のキリのいいところを、1段下にずらして編むように書かれています。

本の内容と一緒ですが、図にすると、こういうことです。

私が、よくわからなかったのは、この「空白の1段」です。

本では上の花の緑色が省略されていたので、「空白の1段」は地糸で編む=緑はそのまま?

それとも緑も下にずらすの?

いや、そうすると、上の花も下にズレてくるよね??

読解力の低さ故か、全体的に1段ずらすのか、模様だけなのかが、いまひとつわからなかったのです。

ただ、こうして書いてみると、納得でした。

1目めと最後の目がくっついているのもまた、わかりにくいので、模様をずらすために、実際に編む用の編み図にしてみました。

編み方としては、このようになります。

見ながら編んでいるだけだと、どこをどうずらすのか、次がどうなるのかがどんどんわからなくなるので、編み図をコピーして、編んだところをペンで消していきました。

そのやり方が、次の図です。

図ではわかりやすいように段ごとに線の色を変えていますが、実際には自分がわかればいいので、1色でいきました。

段数は、黒が編み図の通り、左の赤い数字が、編む段です。

3段目は地糸のまま。

4段目は、編み図では地糸で始まり地糸で終わりになっていますが、編むときは、最後の2目を模様を合わせるために、5段目の緑2目を編む。

という感じです。

つまり、4段目は地糸で始まり、緑2目で終わるので、4段目が編み終わったときに、編み図の始まり部分は4段目に線を引き、終わりのところは、5段目に線を引きます。

こうすることで、次の5段目は緑2目から編みはじめ、ピンク1目で編み終わればいいことがわかります。

本で説明してくださっていること、そのままなのですが、ここまでしてやっと、そうか!と、すっきりしました。

親指問題

穴が開いたり、編み方がわからなかったり、難易度が高そうな親指。

予想通り、右往左往しました。

拾い目で悩む

親指の目を拾っていくときに、上の巻目からの拾い目が、どこを拾うのかがいまひとつわかりませんでした。

いろいろと調べて、わかりやすかった、あむゆーずの動画を参考にしてなんとかクリア。

親指の穴

どう頑張っても開いてしまうことが多いと、あちこちで書かれている指の付け根の穴。

やはり、というか、派手に開いてしまいました。

裏から糸で修正すればきれいになったので、穴が開いても大丈夫!

閉じた後の写真を撮り忘れていたので、2か月ほど使って使用感が出てしまった写真になりますが、載せておきます。

ちょうど、模様の切り替わりのところだったので、裏から閉じることによって、そのあたりがぐにゃっとしてしまいました。

よく見ないとわからないくらいなので、良しとします。

そして、この時は、だいたいの感覚で穴を閉じていったのですが、このあと読んだ本の中に、穴の修正法が詳しく書かれていました。

ゴム編み止め

本の説明を見て、なるほど、一目ゴム編み止めは、ひと目に2回針を通すのね。

ということはわかりました。

ただ、針を通す方向(右からや左からとややこしい)だけでなく、1度進んで2回目に針を通そうと戻ってみると、ん?次の目はどこだ??

目を落としてしまったあとでは、全くの迷子状態です。

それでも、続けていれば見慣れて、見分けがつくのかもしれませんが、それは正しいやり方でできた場合ですよね。

この状態では、そこまでたどり着ける気がしない・・・

目を落とすのが最後になる方法はないかな?

そして、見つけました!

よく見ると、針を入れる向きとかが、逆?っぽかったりで、ねじり目のゴム編みを閉じている、本の内容とは違うのかもしれません。

ただ、動画と編み目のイラストの2種類の説明があって、やっと私は理解できたので、ちょっと違っていても、閉じられないよりはマシ。

ということで、参考にさせていただきました。

次の課題は糸始末からの解放

やっと編みあがった!と思っても、残っているのが糸始末。

まとまった時間が取れなかったのもありましたが、この糸始末に2日ほどかかりました。

気分はウキウキで、早くつけて出かけたいのに~。

ということで、次は、糸始末からの解放!

この方法を使ってみようと思います。

はじめての模様編み手袋のまとめ

1年前に、初めて編みこみ模様の帽子を編んで、すごく楽しかったので、この冬は、マフラーを編みました。

そして、今回の手袋。

手袋は、指という難関がありますが、この手袋は、5本指ではないので、チャレンジしやすいと思います。

また、数段で展開が変わっていくので、大きいものはできたときの達成感も大きいけれど、飽きてしまう人にももってこいですよね。

初めての手袋編み、本当に楽しい時間でした。

娘も気に入っているので、このあと引き続き、娘用にも編みました。

それはそれでまた、新たな発見があったので、改めて記事にしたいと思っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。